第1巻と第2巻では、

プレートテクトニクスから、

マントル対流など地球内部の動き、

それらによって生みだされる火山や地層、

岩石変成など、

地球の固体部分の大きな仕組みが

手に取るように理解できるつくりになっている。

また、第3巻では、

大気・海洋の大循環システムから、

いまや避けられない関心事である温暖化、

マクロ的視点でとらえた気候大変動など、

地球の表層部分の大きな

メカニズムを中心に学べるようになっている。

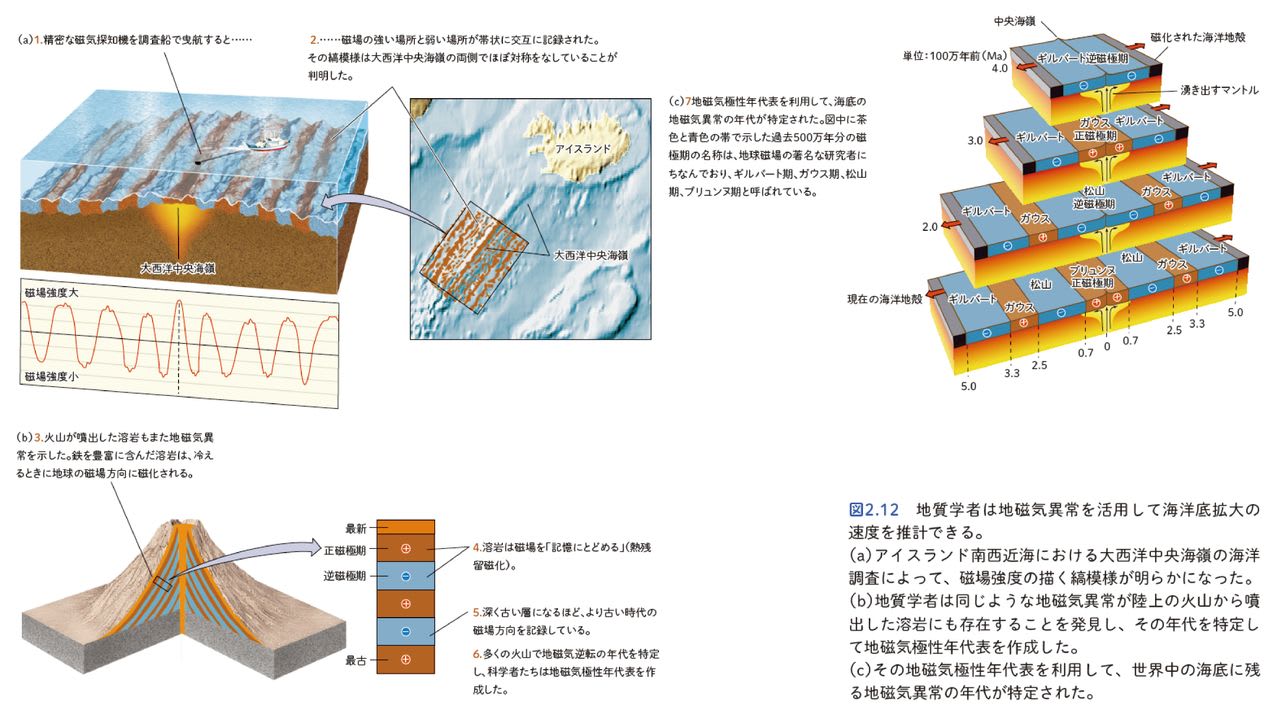

古地磁気

古代の磁気(古地磁気と呼ばれる)の地質記録が

地球史を解明するためにどれほど重要な

情報を提供してきたかについては、

これまで繰り返し述べてきた。

海洋地殻に残る地磁気異常は、

海洋底拡大の実在を裏付ける証拠となり、

2億年前に起きたパンゲアの分裂以降の

プレート運動を追跡するうえで、

今なおもっとも有益なデータであり続けている。

大陸の古い岩石から得られる古地磁気のデータは、

ロディニアをはじめとする過去の超大陸が

存在したことを確定するために欠かせない情報となった。

科学者は古地磁気のデータを、

磁場の変遷を復元するためにも利用してきた。

これまでに発見された磁化の残る最古の岩石は、

約42億年前に形成されたもので、

当時の地球に現在と同じような

磁場が存在したことを示唆している。

もっとも古い時代の岩石に残留磁化が

存在するという事実は、

46億年におよぶ地球史の非常に早い時期に

対流する液体の核が形成されたと考える、

第1章で取り上げた地球の分化に関する説と合致する。

それでは、

地質学者がそのような卓越した説を

導き出すことを可能にした岩石形成の

プロセスについて、

ここでもう少し深く掘り下げていこう。

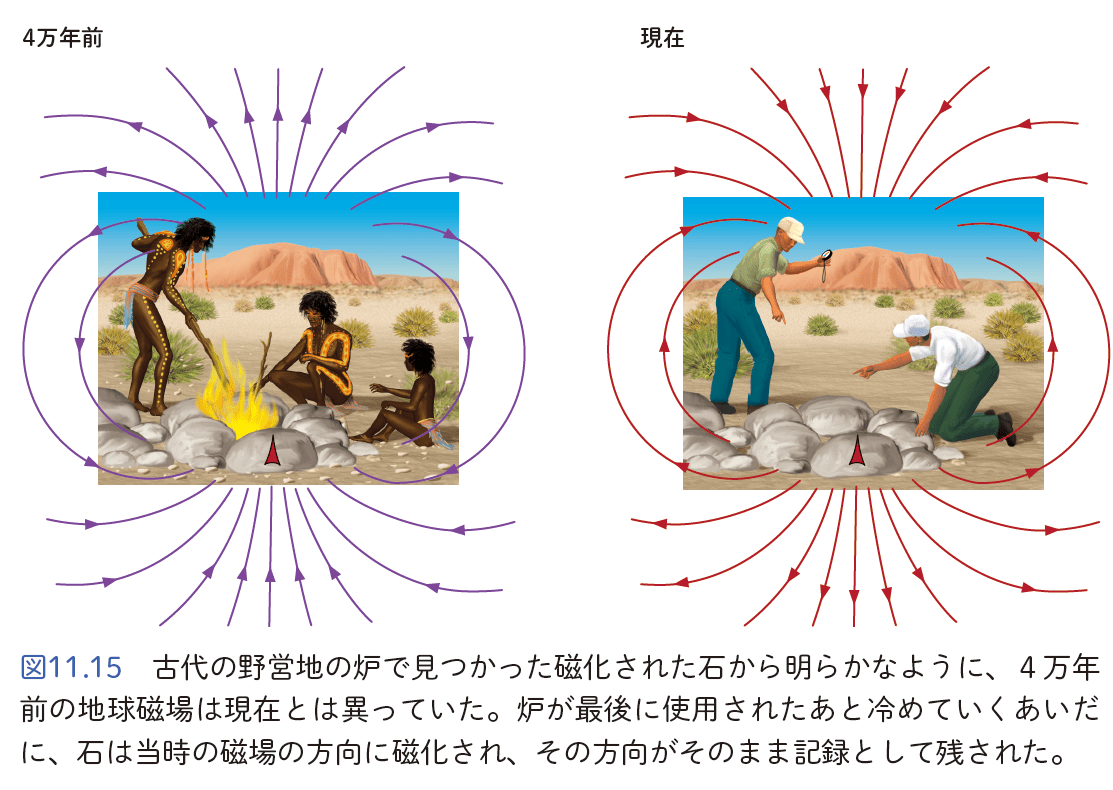

熱残留磁化

1960年代初頭にオーストラリアのある大学院生が、

古代の野営地でアボリジニが調理に

使用していた炉を見つけた。

その学生は炎で焼け焦げた石をいくつか

慎重に取り外すと、

それらがどのような向きに並んでいたかを記録した。

次いで、それらの磁化の方向を測定すると、

それが現在の地球磁場と真逆であることが判明した。

彼は指導教授に対して、

この野営地が使用されていた時代、

つまりわずか4万年前には、

地球磁場は現在とは異っていたと

考えられると説明したが、

疑念を呈された。

ここで、

磁性は高温で失われてしまうことを思い出そう。

磁性をもつ物質の多くには、

約500℃以下まで冷めると、

周囲の磁場と同じ方向に磁化されるという性質がある。

これは物質に含まれる原子の集団が高温下で

周囲の磁場と同じ方向に整列するために起きる。

物質が冷めると、

整列した原子はそのまま固定される。

この作用は、

加熱と冷却によって引き起こされた磁化が

形成時の磁場が消失したあとも

ずっと岩石に「記憶として残る」ため、

熱残留磁化と呼ばれる。

オーストラリアの大学院生はこの性質を利用して、

野営地で炉が最後に使用されたあと、

石が冷めていったときの地球磁場の

方向を特定したのだった(図11.15)。

第2章で解説した、

溶岩流や新たにつくられた海洋地殻が磁化される作用も、

同じ熱残留磁化だ。

これらの火成岩で地磁気逆転が発見されたことは、

プレートテクトニクス理論構築のための

重要な手がかりとなった。

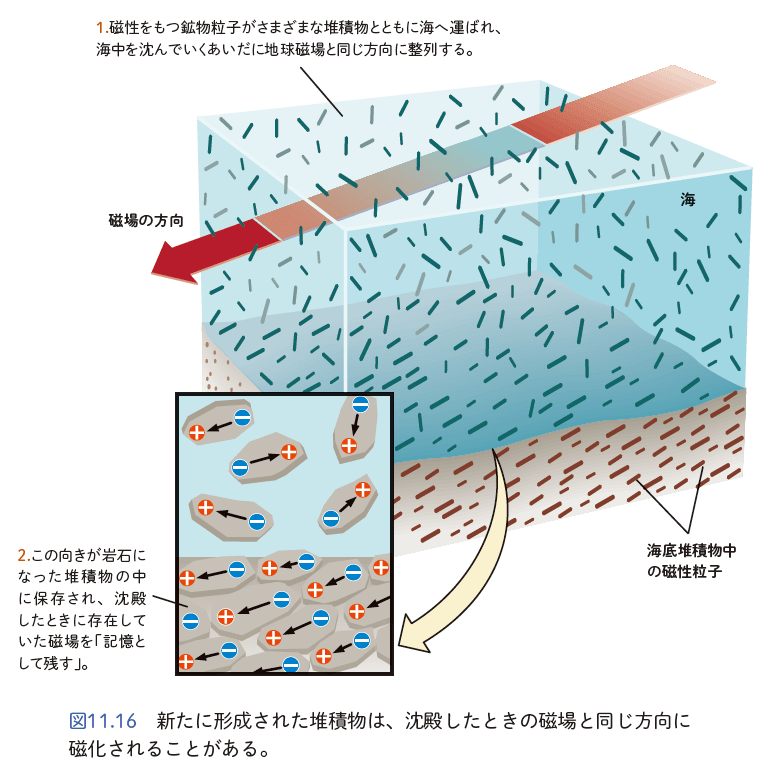

堆積残留磁化

堆積岩のなかには別の種類の残留磁気を

帯びるものがある。

海洋堆積岩は、

海底に沈殿した堆積物の粒子が石化して形成される。

それらに含まれる磁性粒子――たとえば、

鉱物の磁鉄鉱(Fe3O4)の小片など――は、

水中を沈んでいくあいだに

地球磁場と同じ方向に整列し、

堆積物が岩石になるときに

その向きが岩石中に保存される。

このような微小な磁石が平行に並んだ結果生じるのが、

一部の堆積岩に見つかる堆積残留磁化だ。

それらの粒子はひとつひとつが

コンパスであるかのように、

沈殿したときに優勢だった

磁場の方向を指している(図11.16)。