人はなぜビタミンCを作れないのか?

私たち人類を含むサルの仲間や

モルモットなど一部の動物は、

体内でビタミンC(アスコルビン酸)を

合成する能力を失っています。

一方で、

ほとんどの哺乳類は肝臓でブドウ糖から

ビタミンCを作れるため、

食事から摂取する必要がありません。

肉食のネコがビタミンCを人間のように

植物から補給しなくても生きていけることは、

ネコ好きの間では有名でしょう。

しかし人類の場合、

約6000万年以上前に遺伝子の変異によって

ビタミンCの合成に必要な酵素が働かなくなり、

食物からビタミンCをとらなければ

健康を保てなくなりました。

実際、人がビタミンC不足に陥ると

壊血病(コラーゲンが作れず皮膚や歯茎が

ぼろぼろになる致命的な病気)を発症します。

このような「体内でビタミンCを作れない」

という性質は、

一見デメリットしかないように思えます。

そしてデメリットしかない変異ならば、

そのような変異を起こした個体は

自然淘汰によって排除され、

人類はビタミンCを自前で合成する

能力を保っていたはずです。

ではなぜ進化の中でこのような

不利な変化が起きたのでしょうか?

従来は「果物を多く食べるようになったため

ビタミンC合成能力が不要になり、

たまたま失われた」という説が一般的でした。

しかし現在の恵まれた食生活の中でも

私たちはしばしばビタミンC不足を起こし

健康を害することもあります。

6000万年以上前の先祖たちについても、

せっかく持っていたビタミンCの

合成能力を失うという進化を起こした理由を

「単に果物を沢山食べていた」で済ますのは、

やや説明として弱い部分があります。

そこで今回研究者たちは、

ビタミンCを体内で合成できなくなるという

進化に「何らかの隠れたメリットが

あるのではないか?」と考えました。

そこで注目したのが寄生性の病原体との関係でした。

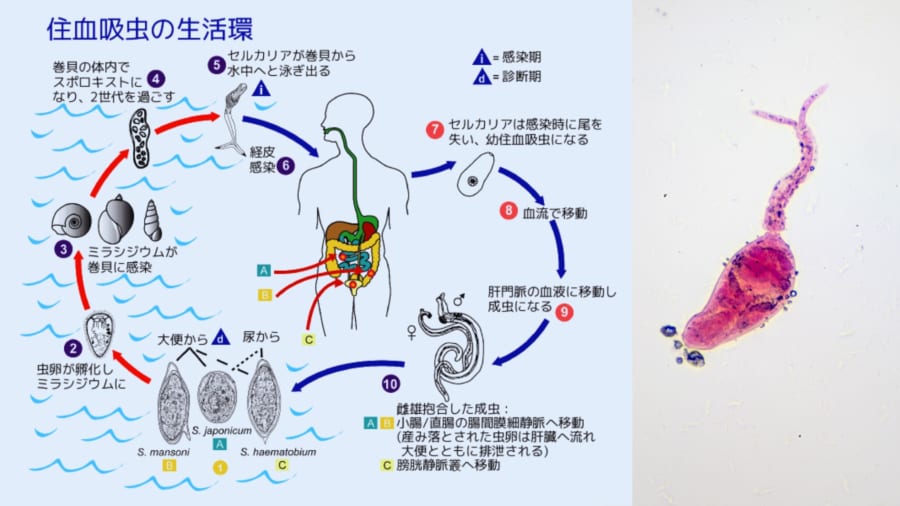

例えば熱帯病の一種である住血吸虫

(じゅうけつきゅうちゅう)は、

毎年2億5千万人以上を苦しめる

深刻な寄生虫病で、

血管内に住みついて

毎日数百~数千個もの卵を産みつけます。

産まれた卵は宿主の臓器に詰まって炎症を起こし、

慢性的な病気(住血吸虫症)につながります。

ですが当の住血吸虫自身は

ビタミンCを合成できないため、

必要なビタミンCはすべて宿主から

補給しなければなりません。

そのため研究者たちは、

「ビタミンC欠乏が寄生虫の繁殖を妨げ、

宿主を守っているのではないか?」

という大胆な仮説を立て、

検証を行うことにしました。

なぜ進化の途中でビタミンCを

作る力が失われたのか?

研究ではまず、

人間と同じくビタミンCを自分で

作れないマウスを用意しました。

このマウスは、

エサからビタミンCをとらなければ

欠乏症(壊血病のような症状)になります。

一方で、

ふつうのマウスは体内で

ビタミンCを作ることができ、

常に十分な量を保てるため、

欠乏の心配はありません。

研究チームは、

両方のマウスを住血吸虫という

寄生虫に感染させ、

その後の違いを比べました。

感染の方法は、

幼虫が入った水にマウスの尾を浸すというもので、

自然な感染経路に近いものです。

すると、

ビタミンCが不足しているマウスでは、

寄生虫が卵をほとんど

産めないことがわかりました。

ふつうのマウスでは肝臓などに

大量の卵がたまり、

それが原因で激しい炎症(肉芽腫)が

起きていましたが、

ビタミンCがないマウスでは、

そもそも“生きた卵”がほとんど見つかりませんでした。

そのため、

炎症や臓器のダメージもごくわずかだったのです。

さらに、

ビタミンCが不足した

マウスではフンの中にも卵は

確認されませんでした。

つまり、

外に出て他の生き物にうつるリスクも、

かなり下がっていたのです。

このように、

宿主であるマウスのビタミンCが少ないだけで、

寄生虫は卵を産むすべを失い、

病気の進行も、

まわりへの感染力も弱まっていました。

また、ビタミンCを3週間切って

1週間だけ補うというサイクルでマウスを育てた場合、

通常のマウスでは16匹中10匹(約62%)が

死亡しましたが、

ビタミンCを作れないマウスでは

19匹中1匹(約5%)しか死にませんでした。

同じような効果は、

日本住血吸虫という別の種類の

寄生虫でも見られました。

ビタミンCがないマウスでは、

産まれた卵が不完全で

死んでいるものばかりだったのです。

その結果、

臓器へのダメージも大きく減っていました。

このことから、ビタミンC不足による防御効果は、

特定の寄生虫だけに限らず、

もっと広い範囲で見られる可能性があると考えられます。

では、そもそもビタミンCは寄生虫にとって

どんな役割を果たしているのでしょうか。

解析によって、ビタミンCが卵に栄養を与える

「卵黄細胞」を成熟させる合図に

なっていることがわかりました。

ふつう、

メスの寄生虫はオスとペアになると、

生殖器が発達して卵を産み始めますが、

ビタミンCが足りないと、

卵黄細胞がうまく育たず、

卵も殻がうまくできなかったり、

小さくなったりする異常が出ます。

つまり、

ビタミンCは寄生虫の「繁殖スイッチ」を

入れる鍵のような存在だったのです。

さらに詳しく調べると、

このスイッチの仕組みには、

エピジェネティクスと呼ばれる

「遺伝子の働きのオン・オフを

切り替えるしくみ」が関係していました。

寄生虫の中ではKDM6という酵素が働いていて、

これは「ヒストンのメチル化」という

ブレーキを外す役割を持っています。

ビタミンCがあるとこの酵素が活性化し、

卵を作るために必要な遺伝子たちが

一斉に動き出すのです。

逆にビタミンCがないと、

ブレーキがかかったままになり、

卵をうまく作ることができません。

ここで大切なのは、ビタミンCがないからといって、

寄生虫が死んでしまうわけではないという点です。

実際に、

体内にいる寄生虫の数や大きさには変化がなく、

生きていることが確認されています。

ただし、

繁殖だけが強く抑えられていたのです。

寄生虫は血管の中を泳ぎ回ってはいますが、

卵が産めなければ大きな病気にはつながりません。

これはまるで、

宿主が栄養をあえて渡さず、

寄生虫を「飼い殺し」にしているような

仕組みだと言えるでしょう。

もちろん、

この効果は必殺技のように「根治」ではありませんが、

自分の生き残りの確率を高め、

他の仲間への感染も防げるという点では、

非常にうまいやり方だと考えられます。

弱点が“盾”になる進化の逆転劇

本研究は、「ビタミンCを作れない」という

人間の弱点が、

じつは感染症に対するひそかな

強みだった可能性を、

マウスの実験で示したものです。

進化生物学では長年、

ビタミンCを体内で作れなくなった理由が

謎とされてきましたが、

「寄生虫から体を守るため」という

新しい説明が浮かび上がったのです。

実際、これまでの研究によって人間だけでなく、

果物を食べるコウモリやスズメの仲間でも、

ビタミンCを作る遺伝子が

失われていることがわかっています。

これらの動物も、

寄生虫と戦う中で似たような進化をしたのかもしれません。

特に人間の祖先が暮らした

アフリカやアジアでは、

住血吸虫などの寄生虫症が

広がっていたと考えられます。

そんな環境では、

ビタミンCを自分で作らない体質が、

生き残るために有利だった可能性もあるのです。

またこの研究は、

「栄養が足りない=悪いこと」という常識に対して、

新しい考え方を投げかけています。

たしかにビタミンCが不足すると、

壊血病などの病気を引き起こすため、

健康には良くありません。

でも自然界では、

なにかを得る代わりに別のものを失う

「トレードオフ」があちこちで起きています。

病原体と戦うためには、

ときに“あえて栄養を与えない”

という作戦が役に立つこともあるのです。

たとえば、

私たちの体は細菌に感染すると、

鉄分を肝臓に隠して細菌の増殖をおさえる

「栄養免疫」という仕組みを使います。

同じように、

進化の中でビタミンCをあえて体内で

作らないようにしたことが、

寄生虫に対する「兵糧攻め」に

なっていたのかもしれません。

極端に言えば、

人類の祖先は「ビタミンCを作らない」

という大胆な方法で、

寄生虫という泥棒から自分を

守ったとも考えられるのです。

この発見は、

私たちの健康や医療にも新しい可能性をもたらします。

今も世界では、

何億人もの人々が寄生虫の病気で苦しんでいます。

ビタミンCが寄生虫の繁殖に欠か

せないとわかったことで、

新しい治療法が生まれるかもしれません。

たとえば、

特定の寄生虫症ではビタミンCを取りすぎないようにしたり、

寄生虫がビタミンCを利用する仕組み

(たとえば卵をつくるための酵素)をねらって

薬を作ったりすることも考えられます。

ただしこれは、

あくまでマウスでの研究結果であり、

人間にそのまま当てはまるとは限りません。

実際に使える治療法として確かめるには、

今後の研究が必要です。

それでも今回の考え方は大きな転換点となり、

ビタミンCだけでなく他の栄養素にも

広げられるかもしれません。

研究チームは、

「栄養を作れなくなった進化の裏には、

病原体から身を守る工夫が

隠れている可能性がある」とも述べています。

これまで「弱点」とされていたことが、

じつは「盾」だった。

この発見は、

生命進化の複雑さを示す

大きな例となるかもしれません。

<参考:川勝康弘>