認知症の元凶「脳のゴミ」を掃除する…

脳神経専門医が推奨する1日1杯の

「特製スープレシピ」大公開

認知症になりたくないと

「脳サプリ」「脳トレ」ではダメな理由

欧米の学者が続々発表脳トレに効果なし⁉

政府は昨年、

脳科学の研究や治療薬の開発などに最大300億円を計上、

認知症予防は今や国家プロジェクトとなりました。

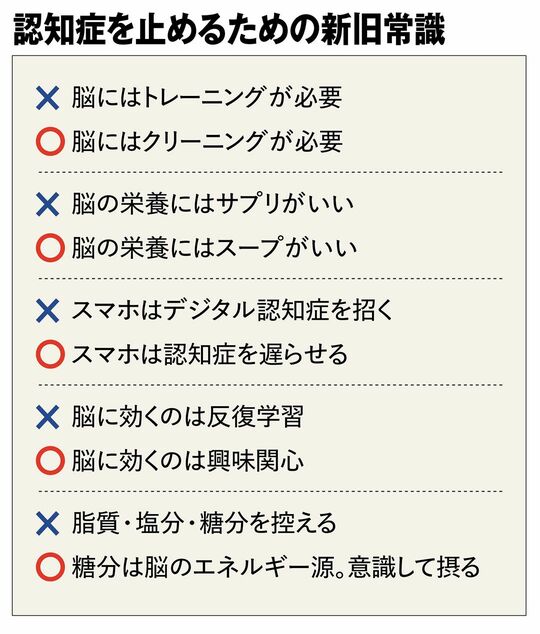

そうして研究が進むにつれ、

認知症対策の常識も変化しています。

例えば2006年、新語・流行語大賞の

トップテンにも選ばれた「脳トレ」です。

ボケ防止としてゲームやパズルを

楽しんでいる人も多いでしょう。

ところが近年、脳トレの効果に、

疑問の声が上がるようになりました。

スコットランド王立病院などの研究では、

クロスワードや数独に認知機能の低下を防ぐ

効果はないという研究データを発表しています。

またスタンフォード大学などの研究により、

「脳トレゲームの効果は科学的根拠が不十分」

という声明も発表されています。

例えば筋トレでも、

ジムでがむしゃらに筋トレだけを続ければ

いいというわけではないでしょう。

筋肉の成長のために栄養を補給しなければなりません。

脳も同じです。

ゲームや写経やパズルをすることは

悪いことではありませんが、

ひたすらそれだけ続けていれば

脳の衰えが防げるかというと、

そうはいかないのです。

脳の場合はトレーニングよりも、

脳に溜まったゴミをクリーニングすることが先決になります。

そのゴミの名前は、

アミロイドβ。認知症は一般的には、

長年にわたってこの物質が蓄積されることで

発症すると考えられています。

脳内で作られるたんぱく質の一種で、

そもそも誰の脳にも存在する物質ですが、

普通は短期間で分解、排出されます。

ところがこのアミロイドβが異化などすると脳に蓄積されて、

健康な神経細胞にまとわりつくことがあるのです。

栄養を摂ることで脳からゴミを排出する

これが「脳のゴミ」と呼ばれるもので、

その量が増えると脳細胞が破壊され、

脳の機能が低下することも。

また認知症の原因としてもっとも多いことで

知られるアルツハイマー病は、

15~20年ものあいだこうした脳のゴミが

蓄積されることで引き起こされることがわかっています。

脳のゴミはそもそも老若男女の誰もが持っていて、

少しずつ脳に溜まっていきます。

40歳を過ぎたころになると排出する能力が低下していき、

脳神経にも影響が出るようになると考えられています。

そこで世界中の科学者たちが、

アミロイドβを取り除く方法について研究をすすめています。

とはいえ今のところ、

ウルトラCと言える方法は見つかっていません。

でも、この物質が溜まる原因や排出されない

原因などのいくつかは、明らかになってきました。

こうした研究を踏まえて、

この物質をできるだけ溜めることなく

クリーニングするような生活を心がければ、

脳を守ることも可能なはずです。

では脳のゴミを溜めない生活のためには、

何をすればいいでしょう。

それは脳トレでもサプリメント摂取でもありません。

まずは脳にアミロイドβが発生することを防ぎ、

排除を手助けするような栄養素を

毎日摂ることが一番と、私は考えています。

ほかにも食生活や運動に関わる習慣や呼吸法、

アンガーマネジメントの方法など、

脳の老化と闘うための新常識がいくつも生まれています。

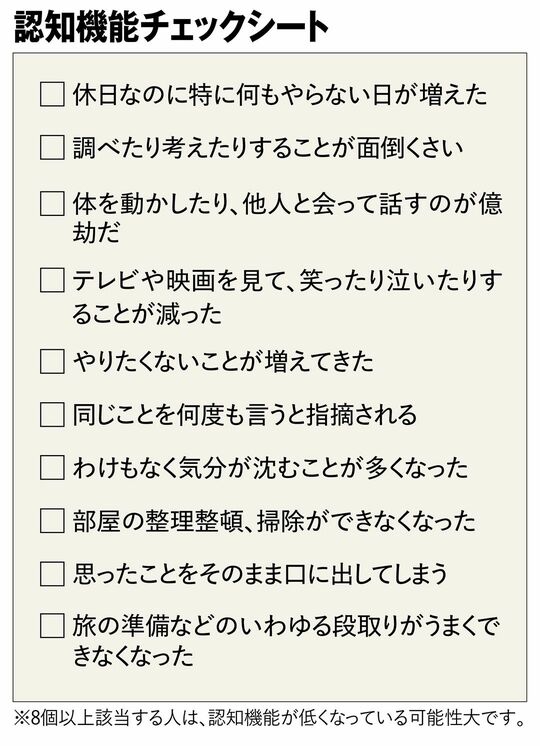

下のチェックシートで自身の認知機能をチェックしたうえで、

次ページから始まる10大習慣を実践してみましょう。

ポイントは、興味を持てる、達成感を得られるなど、

楽しいと思えることしかやらないこと。

無理矢理の訓練は、ストレスでかえって脳を衰えさせます。

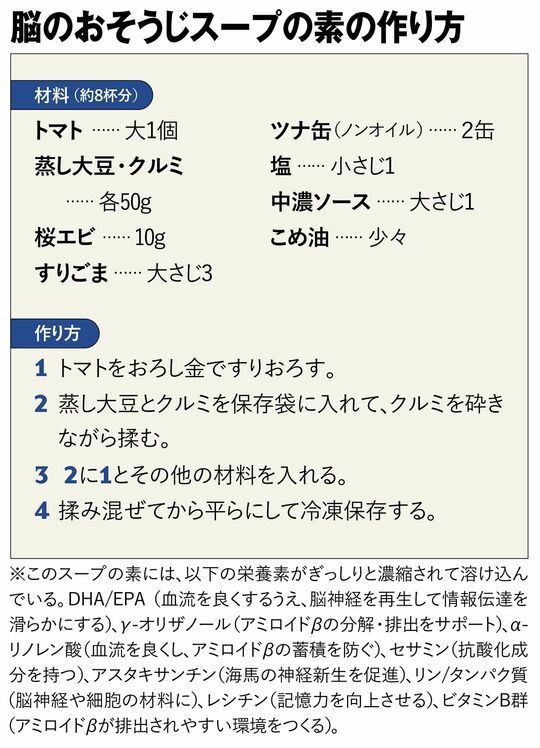

1 脳のゴミをそうじする特製スープを飲む

作り置きして冷凍保存 お湯で溶かし毎日飲む

脳の活性化に必要な栄養素は、

サプリではなく自然の食品から摂るのがおすすめ。

食品中のさまざまな成分が互いに作用し合って、

体の中を良い方向へ整えてくれます。

左の手作りスープなら栄養素を摂取しやすく、

脳のゴミの排出を後押しします。

納豆、漬物と食物繊維 和食は腸と脳に効く

脳と腸は、密接に関係していることで知られています。

「脳腸相関」という言葉も最近よく聞くようになりました。

脳が疲労すると腸も不調になり、

腸が不調だと脳が疲労するのです。

腸内環境が悪いと、

脳のアミロイドβの蓄積量が増えるという研究報告もあります。

アミロイドβが溜まりにくい脳の維持のためには、

腸内環境を良好に保つことが重要になります。

そのためにもいいのが、

伝統的な和食です。とくに納豆や漬物などの

発酵食品や食物繊維の多い食品、

そして旬の野菜などを意識して摂るようにしましょう。

一方、あまりおすすめしていないのが外来の食品です。

例えば乳製品。

日本にはもともと牛乳を飲む習慣がなかったこともあり、

牛乳を飲むだけでお腹が緩くなる日本人は少なくありません。

そういう人は豆乳などの大豆製品で代用するなどして、

快便快腸になる食事を目指しましょう。

3 よく噛み、よく歯磨きする

噛むごとに海馬に血液が流れていく

脳を働かせるときに唯一エネルギーとなる栄養素は、

糖質です。これが不足すると脳の働きは低下し、

脳の疲れが取れにくくなります。

あげくに血流が滞ってしまい、

脳のゴミを増やすことにも繋がってしまいます。

メタボを避けるために糖質制限ダイエットを

おこなう人は多いようですが、

糖質制限は脳のゴミを増やすことに

繋がる可能性があるのです。

またどんなダイエットでも食べる機会を減らすものは

おすすめできません。

噛む機会も減るからです。

歯を支えている歯槽骨には感覚神経が集まっていて、

1回噛むごとに海馬に3.5ccの血液が流れていくとか。

噛むと集中力が上がるのは、そのためです。

歯周病などになるとこの噛む力が失われるほか、

脳に近い場所での炎症も起こって、

認知症のリスクが上がります。歯を残すためだけでなく、

脳のさまざまな機能のためにも歯のケアを心がけましょう。

4 スマホで脳を若返らせる

スマホ認知症は若者特有の症状

スマートフォンのヘビーユーザーの

物忘れがひどくなる「スマホ認知症」という

言葉を聞いたことがあるでしょうか。

またほかにも、

スマホからの莫大な情報を受けて脳がパンクしたり、

反対に活性化しにくくなって脳が衰えたりする

などという指摘も相次ぎ、

スマホは脳にとってあまり良くない

ツールというイメージがあります。

ただし、これらは子供を含む若い人に限った話。

私の患者さんを見ている限り、

スマホを使いこなしている高齢者で、

認知症がひどくなる人は少ないという感触です。

それよりスマホは年を重ねた人にとって、

「退屈」を解消する絶好のツールとなり、

認知症のリスクを低減する可能性もあるというのが、

私の考えです。

理由はこうです。

若い人の場合、何か疑問が浮かんだとき、

反射的にスマホで検索することがほとんどです。

タイパ(タイムパフォーマンス)を重視することもあって

スマホのない時代におこなっていた、

「何だっけ?」という思考の過程や悩む時間を飛ばして、

即座に答えを得てしまう習慣ができています。

かつて考えるときに人がおこなっていた、

「あれかな?」「これかな?」「いや待てよ、もしかして……」など、

脳を使って悩む過程がほとんど飛ばされているのです。

とくに最近のAI検索を使うと、

検索ワードをあれこれ試してみる、

といった手間さえもいりません。

これは若年層の脳にとっては危険です。

情報過多でシナプスが細切れになり、

若くして認知症のような症状を見せることもあります。

とはいえ年齢をある程度重ねた人にとっての

スマホはどうでしょう。

これが中高年の生活を助ける場面を何度も見てきました。

年を重ねると人生経験からいろいろなアイデアが出るものの、

集中力が続かないことが多い。

結論に達するまでに、「何だっけ、

何だっけ」と脱線が長くなり、

あげく最初のアイデアを忘れてしまうことも少なくありません。

ところがスマホを使うと、

その思考の過程がちゃんと履歴で出てくる。

考えがあちこちに脱線しても、

自分が最初に行こうとしたところに

すぐたどり着けるのです。

つまり思考の集中力と、

スピードを補ってくれるのがスマホ。

5 人と会って話し笑う

スマホと会話で中高年の脳に刺激を

また、とくに仕事を引退したような方は、

時間の潰し方に苦労しています。

脳への血流量が低下する暇で退屈な時間が

長くなると脳は衰え、

認知症や老人性うつ病を招くといわれます。

ここでもスマホの出番です。

退屈を感じたら、スマホでエンターテインメントを楽しんだり、

同じ趣味を持った人との交流を楽しめばいいのです。

年とともに悪化する出不精や、

社交性の欠如を補ってくれるはずです。

ただし最終的には、

人とのコミュニケーションはオンラインや電話ではなく、

直接会って話すことが脳にとって

一番有効ということを感じています。

きっかけはコロナ禍でした。

自宅で暮らしている多くの高齢者が

デイサービスの施設などに出かけられなくなり、

家にいる時間が激増しました。

そうして久しぶりに私のクリニックを受診した

認知症の高齢者のほとんどの方で、

病状が進んでいました。

とくに「何日も人と会っていなかった」

とこぼすような一人暮らしの高齢者は、

コロナ禍の数カ月で、

かなり病状が悪化したのを目の当たりにしました。

お互いの表情や反応を見ながら会話をする。

このことがどれだけ脳を活性化させ、

血流を促すかがよくわかりました。

対面のコミュニケーションは、

脳にとって最高の刺激です。

さらに会話の流れでよく笑うことも

脳をますます活性化させるでしょう。

ちなみに認知症が進むと、

笑う回数が減ることがわかっています。

これは笑う感情と、

脳の機能低下が関係していることを

意味しているのではないでしょうか。

認知症の人は環境が変わるたびに症状が重くなる、

といった話を聞いたことはないでしょうか。

たしかに急激な環境の変化はストレスにもなり、

認知症を悪化させます。でもだからといって、

何の刺激もなしに1日中過ごせばいいかといえば、

これはまったく違います。

自分で考えることをやめてしまえば、

これもまた病状を悪化させる要因になるのです。

人と話して、

相手にどんな話を返そうか考える。

こうして考えることが、

何より脳の活性化に繋がります。

1喧嘩はするな、

2意地悪はするな、

3過去をくよくよするな、

4先を見通して暮らせよ、

5困っている人を助けよ、

あなたなら出来ます応援しています

Rupan by サロンディレクターNao